「みたて」が生む調和。美意識を共有するということ アスリート陶芸家・山田翔太

スポーツ、そして陶芸と茶の湯、そして「みたて」。一見つながらないように思えるものが、山田氏の活動を通すと流れるようにひとつなぎとなる。

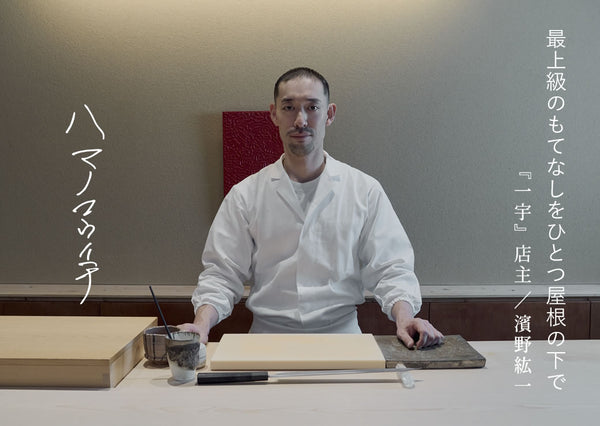

▲山田翔太

▲山田翔太

アスリート陶芸家として活動。10代から陶芸を始め、都内にて作陶。遠州流茶道で茶の湯を学ぶ。茶道具を中心としたうつわを制作し、銀座靖山画廊に所属。ラグビー、トライアスロンなどのスポーツを通して感じた美意識を持ち、スポーツとアートの世界をつなぐ活動をしている。またフランスなど海外でも個展や茶会を開催。

アスリートでありながら陶芸を独学

中学生からラグビーをはじめ、その後はトライアスロンへ転向、現在はトレイルランを続けるアスリートである山田氏が、陶芸に出会ったのは、15歳の頃だった。

「たまたま高校で陶芸の授業があって。もともと造形を作るのが得意だったのもあり、面白いなと思いました。そこからは特に専門の学校や師匠に学ぶことなく、スポーツの傍ら、独学で陶芸も続けてきたんです」

続けるうちに土が思うように動きだし、徐々に陶芸の魅力に気づきはじめた。それでも、趣味として作っているだけで自分から「陶芸家になろう」とは一度も思ったことが無かったのだそうだ。きっかけは、家族からの言葉だった。

「妻から家にたくさん器があるんだから、外に出した方がいいんじゃない、と言われて。そのときは当然自信もなく、作品に値段もつけたくないなという気持ちもありました。でも、自宅の隣にあった小さなギャラリーで、作品を出したら1日で100点ほど売れたんです」

それが大きな転機となった。

その半年後に、元ラクロス日本代表であり、アスリート茶会などの新たな試みで注目を集めているアスリート茶人・小堀宗翔氏と組むことになった。

「もともと彼女は大学の後輩で知り合いではあったのですが、陶芸の個展を開いたことで、銀座三越での企画に向けた茶盌などの茶道具を作ってほしい、という依頼がありました」

そうして銀座三越に150点ほどの作品が並ぶことになる。そのことで東銀座のギャラリー「靖山画廊」から声がかかり、所属も決まった。周囲からの評価が高まるにつれて、まるで“シンデレラストーリー”のように物事が進んでいく。

「でも、自分の感情を正直言うと、儲けたいとか陶芸界の偉い人になりたいとかそんな気持ちは全くなくて、楽しく作っているということは、趣味で作ってる時と何も変わってないですよ。だれかの弟子というわけでもないですし、公募展に出すために何かをするわけでもない。独学だからこそ、作りたいものを緩やかに続けられています」

作り手と使い手、茶の湯が交流の場に

また、小堀氏との出会いによって、茶の湯を学びはじめ、山田氏自ら茶を点てて、自分の作品を使ってもらうようにした。の茶の湯を通して得られるものはとても大きいのだという。

「自分で作ったお茶盌が使われる空間にいるためには、茶の湯が一番適していたんです。自分の作品をいろんな方々に見て、触って、使って、喜んでもらう。そんな場ですね」

師のいない山田氏にとっては、インスピレーションを受けられる場、学びの場にもなる。

「やっぱり人との交流や対話が1番面白いんですよ。アーティストというと、対・自分となる時間が多いのではないかと思うんですが、僕はどちらかというと、外に向くタイプ。酒器も日本酒好きな方々と、日本酒の会を開いて実際使っていただくとアドバイスを色々もらえるんです。そうやって使う人の意見を聞いて、それを形にしていくことで器が進化していきます」

自然と一体となる茶の湯の時間

最近では、自然の中で茶の湯をすることも多い。

「トレイルランでよく山に登るのですが、山頂で湯を沸かしてコーヒーを飲んだり、インスタントラーメンを食べたりしている人ってよくいるんですね。でも、お茶を点てている人っていないんです。なぜ日本人なのにお茶を点てる人はいないんだろうっていう純粋な疑問が生まれて。それなら自分が山頂でお茶を点てたらいいんじゃないかって」

そこで自作の茶盌を担いで、トレイルランで山に登り、山頂で野点茶会を開いた。

「やっぱりすごく面白かったんですよね。お茶は、すっと気持ちが整うというか。自然の中で集中する感覚っていうのがあるのもすごくいいんです」

山田氏が「アスリート陶芸家」と名乗っているゆえんは、ここにある。

「自分で作った茶盌を担いで登って山頂で茶の湯をするという一連の流れが、自分にしかできないことではないかと感じています。この流れをすべてやるのが『アスリート陶芸家』。いま、そこを追求しているところです」

美の共有でお互いを認め合う

また、もうひとつ力を入れているのが“美意識”を共有する活動だ。

「それを一言で、僕は『みたて』と呼んでいます。何かのモノを別のモノに『見立てる』ってよく言うじゃないですか。僕のお茶盌の景色(デザイン)は、いろんな見え方があるんです。一方向から見たら富士山に見えるけど、角度を変えると波にも、宇宙にも、空に見えたり。それぞれの人の認識とか経験に基づいた見え方が『みたて』です。さらに、集まった人同士でそれをアウトプットしてもらう場を設けています。お互いの美意識を知ることによって、その場がひとつになり、より絆が深まってゆくんです」

手に取ってさまざまな角度から眺めることができるからこそ確立する世界。この「みたて」で自由な発想をしてもらうために、山田氏はあえて陶芸作品に余白を持たせている。

「いまの世の中にはキャプションが溢れていると思うんです。例えばお茶盌でも、これは300年前の貴重なものです、専門家の人が良いと言っているお茶盌ですっていう説明を介して見ると、それにしか見えないわけです。でも、それは誰かの思考と対峙してるだけであって、作品と対峙できていないのではないか、と。僕がやってるのは、先入観みたいなものを全部取っ払った世界の中でものを見てもらうということです。誰にでも自分にしか見えないものがありますから」

景色(デザイン)も、自身の中ではある程度のテーマを決めるが、ぼかしながら作ることで、想像力をかきたてられるように仕上げているという。

あくまでも伝え手として日本の精神を広めたい

この「みたて」を「MITATE」として、近年ではフランスを中心に海外でも活動を行っている。

こうした活動を精力的に行う背景には「日本の精神を伝えたい」という強い思いがあった。

「日本の神道や仏教などの思想が自分自身に根付いているんです。茶の湯では特に物を大事に扱いますが、世界を見ても日本独自の精神だと思うんですよね。森羅万象に八百万の神が宿るというような、全てに神様を見立てている日本人の心が全ての根底になると思っていて。その精神がこれから先の時代を作っていくのではないかとは思っています」

そういった考えをもつ山田氏にとって陶芸と茶の湯は日本人の精神を伝える上で、一番良いツールなのだという。アーティストとして自身が主張することよりも、あくまで「伝え手」となりたい、極端に言えば意思さえ伝われば自分が消えてもいい、とも。

「『みたて』の世界の良さは、他者を許せるようになることです。一般的に年上で知識のある人が言ってる方が正解とされることがあるじゃないですか。でも、『みたて』の場に正解は無いので、60歳ぐらいの企業の社長も、6歳の子どもも全く平等なんです。6歳の子どもが言ってることを『君の考え、美しいね』と大人も認めてリスペクトするわけです。子どもは、子どもで、『自分の見え方も綺麗だけど、おじさんの見え方も綺麗だね』って思う。そういう関係ができれば、マウンティングのない世界になる。その考えが広がればお互いの違いを認め合うのが当たり前になり、戦争をすることなく平和が訪れるはずです。だからこそ、人が美しいと思うものが重要だということを『みたて』を通して伝えていくのが使命だと思っています」

「日本酒は好きですね。TAKANOMEも実は、個人的に購入しています。」

山田翔太Official Website

Instagram:@shotayamada14

TAKANOME

F1のレーシングカーを作るとき、コストを考えながら車を作ったりはしない。とにかく速さのみを求めてその時代の最高の車を作る。TAKANOME(鷹ノ目)の開発もいわばレーシングカーを作るかのようにとにかく「うまさ」のみを追求するとの信念のもと、幾度にも及ぶ試行錯誤の上で完成した、極上の日本酒。

<販売日>米作りからラベル貼りまで、全て「手作業」によって造っているため、生産量が限られています。ご迷惑をお掛けしますが、週に1度のみ(毎週水曜21時〜)数量限定で販売いたします。

飲む前に知って欲しい、鷹ノ目開発ストーリーはこちら

鷹ノ目の購入はこちら

Text:Mihoko Matsui

Photo:Masaru Miura

Structure: Sachika Nagakane