海底熟成が生む丸みと旨味。バーテンダーが語る日本酒の未来と「TAKANOME 海底熟成 至然」究極の一杯

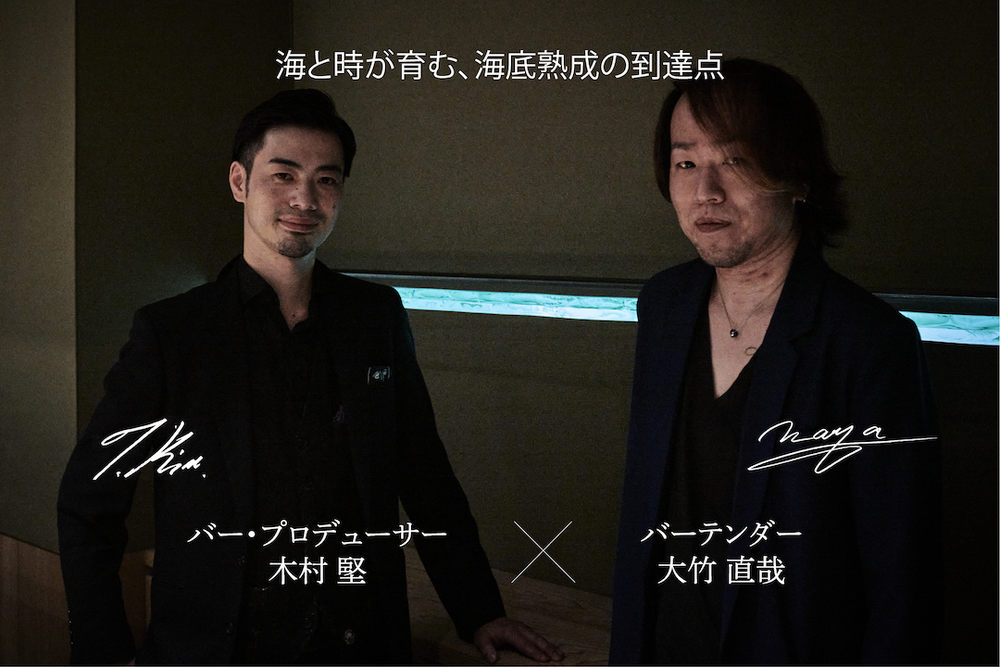

世界的に活躍する二人のバーテンダー、⽊村堅氏と大竹直哉氏。主に洋酒を扱う彼らは、日本酒カクテルとどう向き合っているのか。また、日本酒「TAKANOME」を素材に、海底熟成ならではの丸みや酸味、そしてロックでも楽しめる深い旨味について語り合う。

▲大竹 直哉(おおたけ なおや)

群馬県出身。数々のカクテルコンペティションで受賞歴を持つ実力派バーテンダー。

世界大会への出場経験を持ち、現在はブランド監修やレシピ開発など、Barという枠組みを超えて活躍している。

▲木村 堅(きむら つよし)

北海道・猿払村出身。多数のカクテルコンペで受賞。28歳で拠点を海外に移し、シンガポールを始め、アジア圏の多くのバー開業・運営に携わる。世界的バーの博覧会でアジア注目のバーテンダーとして特集、北海道庁とも連携する等、国内外においても多岐に渡り高く評価される。

バーテンダーという仕事の醍醐味

木村:私がバーテンダーを目指したきっかけは、「おいしい」も「まずい」も、目の前のお客様に評価してもらいたいと思ったからなんです。小さい頃から料理やものづくりが好きで、一時は料理人の道も考えました。ただ、カウンター越しに料理をするシェフズキッチンのようなスタイルより、自分の手で作ったものをその場で味わってもらい、その場で評価を聞くことができる仕事がいい。そう考えたとき、バーテンダーが自分に合っていると思ったんです。若い頃、よくバーに通っていたので「バーテンダー」という仕事は知っていました。

当時はジントニックやファジーネーブルをよく飲んでいました。それで、あるショットバーでサイドカーを注文したとき、人の手がかけられたカクテルの美味しさに衝撃を受けたのを覚えています。

大竹:私の場合、ひと言でいうと“たまたま”なんです。もともとはアパレルのデザイナー志望で、美術系の高校から服飾の専門学校に進みました。でもアパレル関係の企業に入社しても、すぐにデザイナーにはなれないですよね。販売から始めなければいけない。私はそれが嫌だったんですよ。それで、お酒が好きだったこともあり、バーでアルバイトを始めたのがきっかけです。

デザイナーになりたいという思いは抱きつつ、中継ぎのような気持ちでバーでバイトをしていたらハマってしまった。結果的に思ったのは、私がやりたかったのは“ものづくり”だったということ。お酒でも服でも、自分の手で何かを生み出す仕事に惹かれていたんですね。

木村:バーテンダーという仕事の面白さは、毎日が違うこと。たとえ同じお客さまでも来店時間や人数、食前か食後か、誰と来るかによって、求められるものが変わります。大変だけど、その変化が楽しいんです。

大竹:そうですね。もしデザイナーだったら街で自分の服を見かけるなど、反応は少し遠くにある感覚だと思います。でもバーテンダーは目の前にお客さまがいて、その場でレスポンスが返ってくる。それが大きな魅力ですね。

木村:バーテンダーとしてカクテルを作っているわけですが、カクテルを作る際には二つの方向性があります。「どういたしましょう?」とお客さまに好みを伺ってそれに応えるスタイルと、「お客様へのおすすめはこれです」と打ち出して提案するスタイル。同じカクテルを提供するにしても、二つの方向性が考えられる。相手によっても変わってきます。

大竹:私も要望を伺って作ることもあるし、お客さまの雰囲気を感じ取りながら、自分でレシピを考えて作ることもあります。

日本酒カクテルで重要なのは“素材の個性”を活かすこと

木村:最近、日本酒の世界では国内の生産量や消費量が減少する一方、海外市場が伸びていて、日本酒というものが認知されてきています。ワインやビールのように世界中で作られるお酒とは異なり、日本酒は今も生産の9割以上が国内。それが海外で注目され、プレミアム需要が高まりつつある。日本酒は非常に魅力的な素材だと思います。

大竹:バーでも日本人より海外のお客さまのほうが日本酒を注文することが多いですね。

木村:たとえば和食のお店に行って、ウイスキーとかは選びにくいのと同じように、バー=洋酒というイメージが強く、日本人は自ら日本酒を選びづらいのかもしれません。そのお店がかなり推していない限り、自ら手を伸ばすということはなかなかないと思います。

大竹:日本人が海外に行ったら、その土地のもの飲みたくなりますよね。単純にそれと同じ状況なのだと思います。

木村:ただ、カクテルに日本酒を取り入れる動きは確実に増えています。私が日本酒でカクテルを作る際は、その酒の個性に合わせることを重視しています。キリッとした味わいを活かすか、吟醸の甘みを引き出すか。「こうあるべき」というのはなく、素材の魅力を生かすのが大事なことだと思っています。

大竹:素材ありき、ですね。素材が生きていないと意味がない。もし「TAKANOME」を使うなら、その良さがきちんと表現できるカクテルにしたいです。

「TAKANOME 海底熟成 至然 2025Edition」がもたらす丸みと酸味

木村:フラッグシップである「TAKANOME」と比べると、海底熟成は味わいが丸いですね。比べないとわからないかもしれませんが、この丸みは海底熟成ゆえのものかなと思います。元々「TAKANOME」が持っているトロピカル感も生きていて、角が削られたような落ち着きがあります。

大竹:一体感が際立っていて、まとまりがある印象です。スタンダードにはやや水っぽさを感じることもありますが、海底熟成にはそれがない。寿司と合わせたいと思いました。日本酒の場合、冷蔵庫から出してすぐに飲むと結構、酸味を感じるのですが、海底熟成はそれと同じ感じがします。

木村:私も同じ感想です。スタンダードは15度前後がピタッとはまっている。もちろん冷たいのも美味しいのですが、少し荒さを感じましたね。

大竹:そうですね。一体感がなくなる感じがあります。

木村:そして、少し温度が上がってくる時に調和して、舌の中でしっかりまとわりついてくる感じがしますが、「ぬべっ」とはしない。ただ20度を超えると少し重たく感じるので、20度ぐらいが私の中では適正だったかなと思います。

大竹:スタンダードはとんがっているというか、輪郭がしっかりしてゴツゴツした印象ですが、海底熟成は角が丸く、調和が取れています。まさに海底熟成ならではですね。だから、寿司が合うと思います。

ロックでも負けない深み。「TAKANOME 海底熟成 至然 2025 Edition」の実力

木村:「TAKANOME」はもともとパワフルなので、氷を入れても味が崩れません。加水しても芯が残るので、バーテンダー目線ではまずロックが浮かびました。

氷を入れても耐えうる深みと旨味があって、かつ温度が下がっても味わいは生きる。水で薄まるというか、水が加わったところで負けない。バーという場にふさわしい日本酒だと思います。そこが「TAKANOME 海底熟成 至然」ならではの魅力だと思います。

大竹:確かに、氷を入れても負けない日本酒ですね。

木村:通常、「TAKANOME」は冷やして飲むのを推奨しているのであれば、あえてロックで。ワイングラスで飲むのとは違う世界観が生まれ、甘みや香りが美しく立ち上がります。ただ単純にバーテンダー目線で「ロックで飲めばいいんじゃない?」ということではなくて、この日本酒だからこそ、ロックでも負けない旨味が広がるのだということを伝えたいですね。

大竹:輪郭の弱い酒だとロックではぼやけてしまうけれど、「TAKANOME 海底熟成 至然」は逆にその個性が際立つ。日本酒の新しい楽しみ方を提案できる一杯です。

お客さまの反応をダイレクトに受け取りながら、素材の個性を活かした一杯を作り出している二人。世界で活躍する二人が、海底熟成によって丸みと酸味を増した「TAKANOME」は、ロックでも映える力強さを持つことを熱く語ってくれた。

日本酒が世界に広がり始めた今、その魅力をカクテルで表現していく二人は、これからのバーシーンをさらに豊かにしていくはずだ。

『TAKANOME 海底熟成 至然 2025Edition』25年12月上旬より販売を開始

熟成酒の第三弾となる『TAKANOME 海底熟成 至然(しぜん) 2025 Edition』。

500本限定で販売いたします。静岡県南伊豆のヒリゾ浜の海底に半年間沈め、その後マイナス5度の氷温で熟成させて誕生しました。

販売スケジュール

■発売日時:2025年12月上旬予定

■販売場所:TAKANOME 公式オンラインショップ

■価格:¥39,600(税込・送料込)

■アルコール度数:16%

■内容量:720ml

■製造元:はつもみぢ(山口県)

■海底熟成特設ページ

https://takanome-sake.com/pages/seabed-shizen-2025

※ 全ての商品に「鷹ノ目 180ml」が付属します

※精米歩合は非公開です

鷹ノ目創業者 平野の「日本酒業界の熟成分野はまだ未開拓であるが、うまさの追求を考えたときに大きな可能性がある。」との想いからスタート。全ての生命の起源である「海」が吹き込んだ、味わいをご堪能ください。

Text: Ayuko Hiramatsu

Photo: Shinji Abe

Composition: Sachika Nagakane