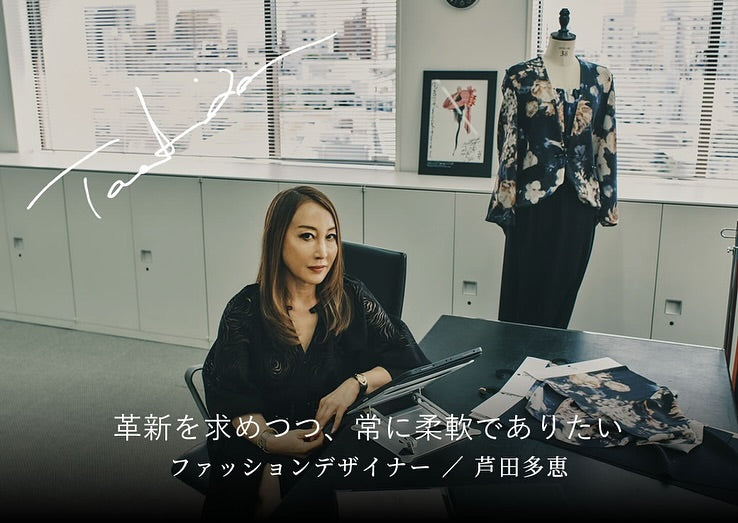

革新を追い求めながら、常に柔軟であり続けること。ファッションデザイナー・芦田多恵

1964年のメゾン創立以来、ロイヤルファミリーやファーストレディ、各界の著名人やセレブリティを顧客に持ち、クチュールのエッセンスが息づくラグジュアリーブランドとして日本のファッションシーンをリードしてきた「ジュン アシダ」。

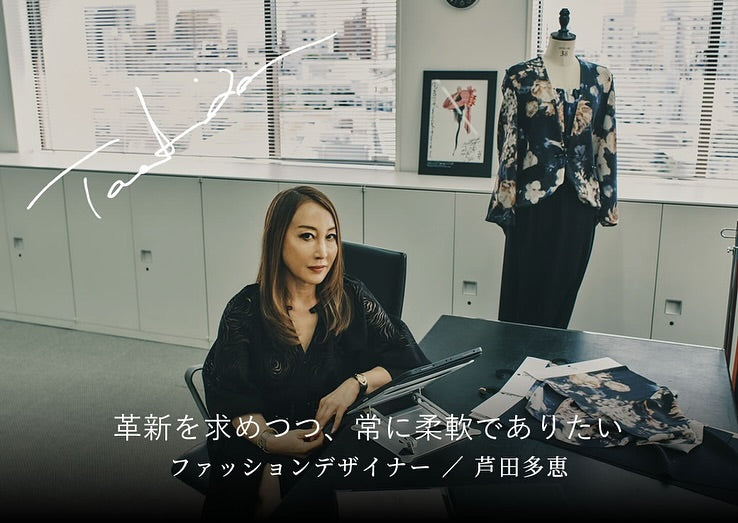

クリエイティブディレクターとしてブランドを率いるのは、自身の名を冠したブランド「タエ アシダ」を30年以上手がけつつ、昨年創立60周年を迎えた老舗メゾンを父である故・芦田淳氏から引き継いだ芦田多恵氏だ。コレクションを発表し続ける創造の原動力と、ものづくりの哲学をうかがった。

▲芦田多恵/ファッションデザイナー 1991年にコレクションデビュー。2018年に父である故・芦田淳より「ジュン アシダ」を引き継ぎ、クリエイティブディレクターに就任。ブランドのレガシーはそのままに、時代の空気を纏ったモダンなコレクションを毎シーズン発表している。’19年にはメンズコレクションをローンチ。災害支援活動に積極的なことでも知られ、東日本大震災をはじめ令和6年能登地震でもプロジェクトを立ち上げ、支援を続ける。

▲芦田多恵/ファッションデザイナー 1991年にコレクションデビュー。2018年に父である故・芦田淳より「ジュン アシダ」を引き継ぎ、クリエイティブディレクターに就任。ブランドのレガシーはそのままに、時代の空気を纏ったモダンなコレクションを毎シーズン発表している。’19年にはメンズコレクションをローンチ。災害支援活動に積極的なことでも知られ、東日本大震災をはじめ令和6年能登地震でもプロジェクトを立ち上げ、支援を続ける。

最も重要なのは“高品質”で“心のこもった”服をしっかりと作ること

高感度なショップが軒を連ね、最先端のモードやライフスタイルの発信地として名高い東京・代官山。その一角を彩る「ブティック アシダ本店」から徒歩でわずか数分ほどの距離。

緑豊かな公園を望む一角に「ジュン アシダ」の本社はある。3月に「ジュン アシダ」と「タエ アシダ」ふたつのブランドの2024−25年秋冬コレクションを発表。多くのセレブリティを招いての華やかなランウェイショーのフィナーレに登場した芦田多恵氏は、ショー終了後も数日ゆったりと休息を取るでもなく、本社のアトリエでスタッフと入念に打ち合わせを重ねていた。

「今は2つのブランドで年2回のショーがあり、さらにメンズのカプセルコレクションも展開しているので、長く休みを取ることはほとんどないです。私が手がけている2つのブランドは視点がくっきりと分かれていて、『ジュン アシダ』はチームでコレクションを作り上げるので全体を眺めるような客観的な視点で決断も迅速に。『タエ アシダ』はクリエイティブな側面が強いので、悩んだり迷ったりしながらゴールに辿り着く。それぞれに自分の役割がクリアなので、仕事に向かう気持ちは完璧に切り替わります。ともに共通しているのは、クオリティが高く、心のこもった服、なによりも日常で着られる製品を作るというものづくりの根底の部分です。本社にアトリエを設け、自社でパターンを作ってサンプルを縫い上げているのも、目の届く範囲できちんとものづくりをしたいから。それは、デザイナーの師でもある父がずっと大切にしてきたことでもあります。こういったものづくりをしているのは、手前味噌ではありますが、今の日本のメゾンでは『ジュン アシダ』しかないと自負しています」

▲本社アトリエでは、背中にブランドロゴをあしらったアトリエコートを着たスタッフが常時作業をしている。人数は60名ほど。隣接する公園の緑が、大きな窓からたっぷりの自然光とともに入ってくる気持ちのいい空間だ。

▲本社アトリエでは、背中にブランドロゴをあしらったアトリエコートを着たスタッフが常時作業をしている。人数は60名ほど。隣接する公園の緑が、大きな窓からたっぷりの自然光とともに入ってくる気持ちのいい空間だ。

▲3月に発表された「ジュン アシダ」2024−25秋冬コレクション。ランウェイの最前列には、セレブリティやジャーナリストと並び、各国大使夫妻ら要人の姿も。(ショーのムービーはこちらからご覧いただけます。)

▲3月に発表された「ジュン アシダ」2024−25秋冬コレクション。ランウェイの最前列には、セレブリティやジャーナリストと並び、各国大使夫妻ら要人の姿も。(ショーのムービーはこちらからご覧いただけます。)

▲「タエ アシダ」2024−25秋冬コレクション。(ショーのムービーはこちらからご覧いただけます。)

▲「タエ アシダ」2024−25秋冬コレクション。(ショーのムービーはこちらからご覧いただけます。)

作りたいのは、着る人の個性や優美さを後押しするような服

先代の故・芦田淳氏がかつて上皇后・美智子様の専任デザイナーだったこともあり、「ジュン アシダ」の服といえば上品でエレガント、優美で格調の高いドレッシーなスタイルが真っ先に思い浮かぶ。そのイメージを伝えると、芦田多恵氏からは意外な言葉が返ってきた。

「歴史の長いブランドで高品質の服となると、コンサバティブなイメージを持たれる方が多いのですが、実のところ、父は創立当初から時代を捉えたイノベーティブな服を作っていた人なんです。ただ、革新的ではあるもののやりすぎることはせず、日常服に落とし込むことだけは父の中で絶対で、プラクティカルであるということは、とことんこだわったデザイナーでもありました。そういう信念やポリシーのようなものは、私自身もしっかりと引き継いでいきたい部分ではあります」

「そして、私自身、エレガントなデザインをしようと思ったことは一度もないんです。スタイルというものは、服ではなく、着る方が主役になるもの。その服がエレガントにみえるのだとすれば、その方の佇まいや在り様が、すでに優美な雰囲気を放っているということです。父も“着られる芸術”にこだわってデザインした人ですけれど、作る以上はリアルに着ていただけるものというのは相当に意識していました。その方の持ち味だったり、醸し出す雰囲気をより美しく後押しできるような、そんな服が作れるといいなと私自身も常々思っています」

▲コロナ禍をきっかけに、服のデザインはiPadで描くようになった芦田多恵氏。描くときはデザインルームで、大量の生地サンプルをかたわらに置き全集中。何十枚、何百枚デザイン画を描く中で、一回のショーに採用されるデザインはわずか50体ほどだという。

▲コロナ禍をきっかけに、服のデザインはiPadで描くようになった芦田多恵氏。描くときはデザインルームで、大量の生地サンプルをかたわらに置き全集中。何十枚、何百枚デザイン画を描く中で、一回のショーに採用されるデザインはわずか50体ほどだという。

TAE ASHIDA AUTUMN WINTER COLLECTION 2024-2025

TAE ASHIDA AUTUMN WINTER COLLECTION 2024-2025

▲2021年に30周年を迎え、東京のファッションシーンを牽引し続ける「タエ アシダ」。時代の空気を巧みに盛り込んだシルエットで、現代の女性に向けたモダンなスタイルを構築。素材やディテールでウィメンズとリンクさせたメンズのカプセルコレクションも好評だ。

様々な感性との交わりがインスピレーションの糧になる

父から継いだブランドのレガシーをモダンなフォルムで進化させ続ける「ジュン アシダ」、そして自身の感性を時代の空気とミックスさせる「タエ アシダ」。それらのコレクションを構成する膨大なアウトプットの素となるインスピレーションの源はいったいどこに、どんなふうに湧き出しているのだろう。その最適解は「柔軟であること、そして多様なチャンネルを持つこと」だと、芦田多恵氏は続ける。

「変化のスピードが早く、なんでもありな今の時代は、柔軟であればあるほどいいものが作れるような気がしています。ブランドを長くやっていると、なんとなく方向性が固まってしまって、どんどん澱も溜まり、埃っぽくなってしまいます。こうでなければいけないという縛りは、ともすれば自分に制約を課すことにもなってしまいます。変えなくていいのは『基本的なものづくりの姿勢と品質』。ここさえきちんとしていれば、クリエイションに関してはどんなやり方もアリだと思っています」

さらに大事なのは、異なる分野の人とのお付き合いで、自分の知らない世界に触れることだ、とも。多種多様なチャンネルを持つことが視野を広げることにもつながると力説する。

「『鷹ノ目』さんとの御縁もその一例です。私自身はお酒がそんなに飲めない体質ですが、知り合いの方に連れて行っていただいた試飲会でひと口いただいて、その美味しさにも驚きました。そして代表の平野さんにうかがった、革新を極めた『鷹ノ目』誕生のストーリーや彼らのバイタリティにも感銘を受けました。振り返ってみても、あの年齢の自分はそんなに賢くなかったですから(笑)。その若さという部分も大いに刺激になります。5年後、10年後に自分がどうしているかは、時代が目まぐるしく動く今は、考えること自体がナンセンスかもしれません。ただひとつだけ『長く続いているブランドだからといって、同じ場所にずっと立ち止まるということだけは絶対にしない』ということだけは心のなかに決めています。それが『ジュン アシダ』というブランドのレガシーであり、父から受け継いだ最も大切なことだと思いますから」

▲「ふだんお酒をそんなに飲まないので知識は全然ないのですが、口に含んだ瞬間に美味しいと感じました。味わいもそうですが、ビジュアルやアプローチに洗練された美意識を投影しているのも素晴らしいこと。日本酒が好きな方に差し上げると、すごく喜んでいただけるのも嬉しいです」(芦田多恵氏)

▲「ふだんお酒をそんなに飲まないので知識は全然ないのですが、口に含んだ瞬間に美味しいと感じました。味わいもそうですが、ビジュアルやアプローチに洗練された美意識を投影しているのも素晴らしいこと。日本酒が好きな方に差し上げると、すごく喜んでいただけるのも嬉しいです」(芦田多恵氏)

JUN ASHIDA AUTUMN WINTER COLLECTION 2024-2025

JUN ASHIDA AUTUMN WINTER COLLECTION 2024-2025

F1のレーシングカーを作るとき、コストを考えながらマシンを作ったりはしない。とにかく速さのみを求めて、その次代の最高傑作を創造する。TAKANOME(鷹ノ目)の開発も、いわばレーシングカーを作るのと同じこと。「うまさ」のみを追求する信念のもと、幾度にも及ぶ試行錯誤の上で、極上の日本酒が完成した。

<販売日>原料の米作りから製品のラベル貼りまで、全て「手作業」によって行っているため、生産量が限られています。ご迷惑をおかけしますが、週に一度のみ(毎週水曜21時〜)、数量限定で販売いたします。

飲む前に知ってほしい鷹の目の開発ストーリーはこちら。

鷹ノ目の商品詳細はこちら。

Text:Satoko Hatakeyama

Photos:Shosei Seike

Composition:Sachika Nagakane