美しいものを、美しく。草花を通して光を描く─日本画家・定家亜由子

円山応挙、竹内栖鳳、伊藤若冲、上村松園……江戸時代から近世・近代に多くのすばらしい日本画家を輩出した京のまち。岩絵の具や和紙、絵絹(えぎぬ)といった伝統的な材料や道具、写生を基本とする伝統的な技法を用いながら、現代の京都を拠点に日本画家として活躍する定家亜由子さんを訪ねた。

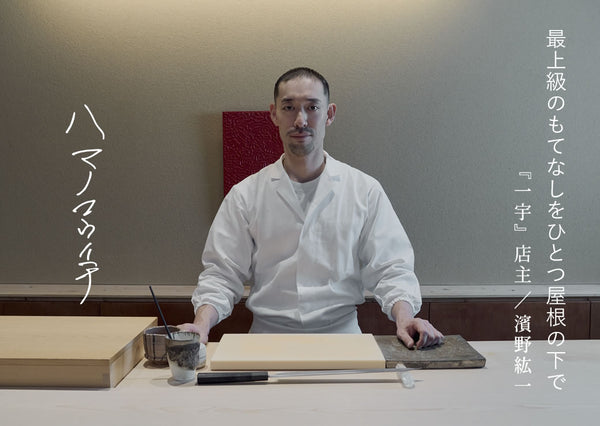

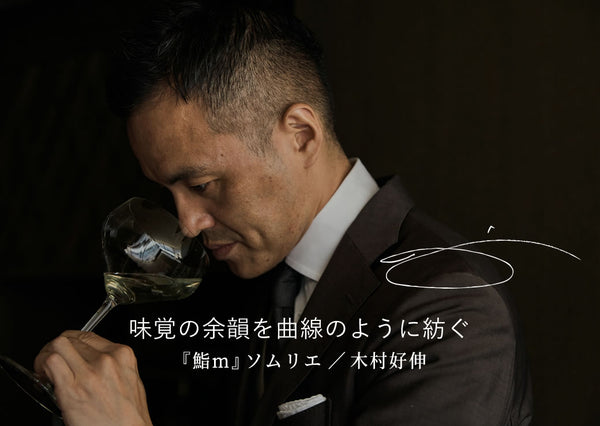

▲定家 亜由子|さだいえ あゆこ 日本画家。1982年生まれ、滋賀県の自然豊かな土地に育つ。京都市立芸術大学大学院美術研究科修了。同大学で2年間非常勤講師を務めた後、本格的に日本画の創作活動の道に進み、数々の展覧会で作品を発表。高野山開創1200年となる2015年に高野山真言宗準別格本山惠光院に襖絵七面を奉納。2018年高野山大本山寶壽院襖絵八面奉納。写生を重んじて草花や虫などを描く。画文集『美しいものを、美しく 定家亜由子の日本画の世界』(淡交社)

京都は絵描きさんに会えるまち

通りを歩けばそこかしこに京都らしい歴史を感じられる一画に、定家亜由子さんのアトリエはある。

「小さい頃からずっと絵を描いている子どもでした」

何か大きな出会いやきっかけがあったわけではなくとにかく描くことが好きで、小学3年生の時には1日1枚の絵を描くことに挑戦しはじめたという定家さん。

「好きなものを、それもよく見て描くというのを思いついて毎日描くようになりました。最初に描いたのは台所にあった椎茸です」

鉛筆と色鉛筆でコツコツと描いたそれらが1,000枚たまった時に学校の教室と滋賀銀行さんで展覧会を開いた。絵のモチーフには、彼女の日常のそばにある、リコーダーや、母が食事をつくっている風景、台所に転がるお芋さんもあった。

「それでもやっぱり、その頃から圧倒的に花を描くことが多かったですし、認識としてずっと《花が好き》というのがありました」

花の中には、母がリビングに飾ってくれた花もあれば、庭に咲いてる花も。それだけでなく、拾ってきたどんぐり、オオイヌノフグリのような道傍の野の花、落ち葉、小さな木の実も、、、植物や花を描きたい気持ちは、当時も今も変わらない。

「今も、同じことをやってますね」

描きたいと心が動くものが好きなもの、美しいと思うものだと思う、彼女はいう。敬愛すべき京都画壇の大先輩である竹内栖鳳も福田平八郎も、日常の中にある身近な野菜や魚を描いた。彼らもきっとその瞬間、心が動いたから筆を取ったのだろう。描くこと以上に、そんなことを考えながら古い絵を観るのも好きで、その世界観はもっと好きだ。

「自分が表現すること以上に、美術史にもとても興味があるし、美術館に行ったり、絵描きさんのことを調べるのも好きなんです」

小さい頃から絵の世界が好きで好きで、憧れた。でもまさか自分が絵描きさんになれるとは思わなかったし、美術館や画集の中でしか会えないものだと思っていたが、京都の大学に進学して、現代にも生きる「画家さん」「作家さん」がいるのだと知った。

「在学中に、ギャラリーで個展をさせてもらったんです。うちの大学だけかもしれませんが、20年前はまだ、学生の分際で日本画の個展をするなんてありえない、売り絵を描くことすら御法度という風潮だったのを覚えています」

それでもなんとか努力して、学生でありながら経済活動としての個展をやりきった、その経験が最高に楽しくて、作家への道を歩むことになった定家さん。たおやかな笑顔の奥に、好きなことをとことん追求するブレない強さを秘めている。

花を、いかに光として描けるか

その美しさに心を動かされ、ずっと花を描いてきた定家亜由子さん。

「常に自分の中でテーマにモチーフにしているのは《花》なんですけども、花のカタチを描きたいというよりも、花の姿を通して、光とか優しさとか暖かさとか、そいういう抽象的な感覚をとらえたい。自分にとって、花は本当に希望で優しさで幸せそのもの、光そのものなので、花をいかに光として描けるかということに取り組んでいます」

だからといって、絵具をボトボトと落としてこれが光だ、魂の叫びだ、という抽象画にはしたくない。

「そうではなくて、あくまで花を必ず写生して、花と現場と向き合って、その中で、花の形を描きながら、抽象的な感覚を描くということをやりたい。それはもう、一生かけてやりたいなと思ってます」

制作のはじまりは必ず写生から。18世紀の京都において、実物写生の精神に基づいた写生画というジャンルを切り開いたのは円山応挙だが、定家さんもまた、現場で必ず写生して、それを元に描いていくことを大切にする画家だ。いかに現場でしっかり掘り下げて写生し、そこからシンプルに美しいところを拾って描いていけるかが、肝心。

「写生していると、『今、花がなんだかちょっと心を開いてくれたな』という瞬間があるんです。もちろん、それは私が私を写して花を見ているんですけども、本当の声みたいなものに耳を澄ませて描くことで、丁寧な描き方になるんじゃないかと思っています。それが私にとっての日本画で、私のやりたいことなんですよね」

「そうやってとらえた花の中に、光とか美しさみたいなものを描きたいなと思っています。花は、私にとってそのくらい魅力的。モチーフとなる花だけでなく、使う画材の一つひとつからも、もっともっと声が聞けるようになりたい、理解できるようになりたい。わかればわかるほど面白いと感じています」

そのままでこんなにきれいなのに、絵にする必要なんてないのに、描きたいと思ってしまう。

「何でしょうね。憧れ、なのでしょうか。目に見える以上のものを、日本画として描きたい。おばあちゃんになるまでずっと考え続けたい、描き続けたいです。年を重ねたらできているというものでもないかもしれませんが、いっぺんくらい自分で『これは!』と満足できる絵は描きたいと思いますね」

長い歴史のロマンと、未来につながる風景と

写生をもとに下図をつくり、和紙に滲み止のドーサをひいて乾かし、磨った墨を使い、面相筆で骨描きする。彩色にもチューブの絵の具ではなく岩絵具を使うため、膠(にかわ)と練り合わせる工程がある。

わたしたちが小学校で習った水彩画とは違い、手間と時間がかかるからこそ観るものを魅了する古典的な日本画の世界。ここで使われる材料や道具は、和紙なら楮(こうぞ)や麻、墨は植物油や松の煤(すす)、筆はイタチやヤギの毛、岩絵具は鉱物、胡粉は貝殻、、、と、自然界の恵みから先人たちが生み出したものばかりだ。

「日本画を描いていて面白いと思うのが、自分の表現のつもりが、その中にいろんな風景が見えることです。

ただ花を描いていて、花の風景なんだけども、手にしている筆の職人さんの千年受け継がれた歴史とロマン、和紙の原料となる楮の畑、きれいに咲くミツマタの白い花、そのそばに必ずある清らかな水の流れ、、、いろんな原風景が見えてくるんです。花の絵を描いているのは私ひとりではなくて、たくさんのものが調和されて描いている、そんな感覚でしょうか」

さまざまな風景画、たくさんの人々の幸せや日々の営みが重なり、調和されてできていくというのが日本の文化、日本画の良さだと思うんです、と教えてくださった定家さん。

「日本酒も、この澄んだ透明のお酒の中にいろんな人々の思いがあり、ロマンがあり、歴史があり、そしてまた未来に繋がっていく、、、その背景は、どこを切り取っても美しい。それはつくられた美しさではなくて、あたりまえでもなくて、むしろ危機的な状況ではあるけれども、なくなってほしくないし、必要です。そういう日本の文化にたずさわることができて、私はとても幸せです」

令和の今、そしてもっと先の未来に。定家さんの描く花の画は、私たちにどんな風景を見せてくれるだろうか。

インタビューが終わり、TAKANOMEのために、私物のリキュールグラスを選んでくださった定家さん。全体に散りばめられたエーデルワイスのような小花柄が愛らしい、お気に入りのオールドバカラでお疲れ様の一杯を。

「アトリエで飲むことはないのですが、大好きなんです、日本酒。口にする前に、華やかで甘い香りを嗅いだだけで、もう美味しい!って心が躍るようなお酒ですね。フルーツのような、花の蜜のような、ナチュラルな甘さがとっても心地よくて、これからの季節に友だちを誘ってガーデンテラスで昼飲みしたくなります」

定家亜由子展 2024

花と夢 ー艶やかな光につつまれてー

[東京展]5/1(水)~5/6(月) 高島屋日本橋店

[京都展]5/15(水)~5/20(月)高島屋京都店

[大阪展]5/29(水)~6/3(月)高島屋大阪店

[横浜展]6/12(水)-6/17(月)高島屋横浜店

WEBサイト:https://www.sadaieayuko.com

instagram: @ayuko_sadaie

Text:Maki Takahashi

Photo:Genichiro Niiyama

Structure:Sachika Nagakane